【役所・自治体・公共機関】クレーム・カスハラへの対応 6つのポイント

昨今、民間企業だけでなく市役所などの公共機関でも、窓口に「カスタマーハラスメントは許さない」といったポスターを見ることが多くなりました。

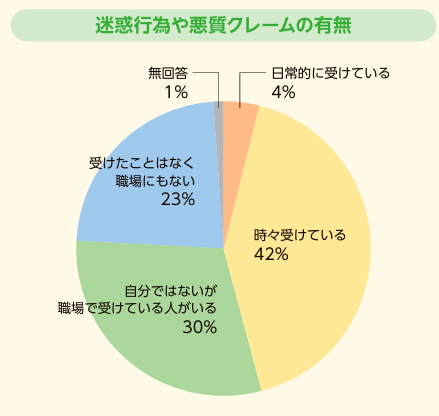

実際、自治体職員らが加入する労働組合である自治労(全日本自治団体労働組合)が、2020年、全国の自治体職場、病院、公共交通、年金事務所など1万9000人に対し調査票を配布し行った『自治体職場でのカスタマーハラスメント、悪質クレームの実態調査』によると、過去3年間に住民から直接自分が迷惑行為や悪質クレーム(カスタマーハラスメント)を受けた人は約半数の46%、同僚が受けているところを見たというケースを含めると76%となり、実に4分の3の組合員が直接的または間接的にカスタマーハラスメントを経験している実態が明らかにされています。

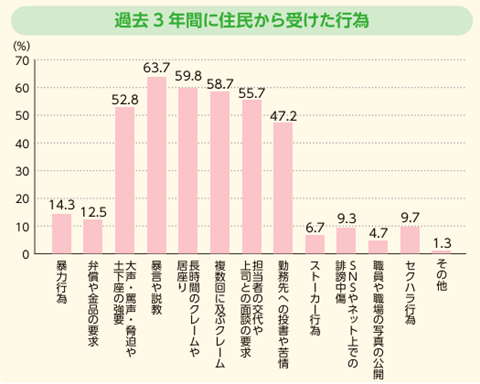

内容に目を向けると、「暴言や説教」「長時間のクレームや居座り」「複数回に及ぶクレーム」などが6割前後と高いことに加え、「暴力行為」や「金品の要求」などの刑法違反と思われるケースも1割を超えていることが目立ちます。また、迷惑行為は特定の住民が繰り返しているとの回答が約9割を占めていたことも注目に値します。

更に、迷惑行為を受けた職員のほぼ全てがストレスを感じており、「出勤が憂鬱になった」と回答した割合が約6割もいる点も深刻です。

役所・自治体・公共機関には、民間企業とは違った以下のような特徴があるため、迷惑行為、不当クレーム、カスハラなどの対応において独特の難しさがあります。

- 競合の無い行政サービスを提供しているため、民間企業と違って「うちが嫌なら他に行けば良い」が通用せず、お客様を選ぶことができない。

- 「全体への奉仕者」と思われることで、要求の範囲が極めて広くなりがち。

- 税金で運営しているため、民間企業と違って「既に料金分のサービスは提供しているので終了します」とはできず、長期化・繰り返しになりがち。

そこで本コラムでは、上記のような特徴を踏まえながら、迷惑行為、不当クレーム、カスハラなどに対する基本的な考え方と具体的な対策について、分かりやすく解説します。

【役所・自治体・公共機関】クレーム・カスハラへの対応 6つのポイント

悪質クレームやカスハラなどへの基本的な考え方

役所・自治体・公共機関などの悪質クレームやカスハラへの対応では、前述のような特徴を踏まえることが不可欠です。

一方、これを行政サービスの利用者の立場で考えると、特定のクレーマーやカスハラ市民への対応に労力を割かれ、行政サービスの品質や生産性が低下することは大きな問題です。また、そういった対応に予算を使うとなれば、それは無関係な市民が税金として負担することになる訳ですから、極めて不公平です。

このような不公平を避けるためには、税金を使っているからこそ安易な妥協はできないという毅然とした姿勢が必要であり、具体的には、以下のような考え方で対応していくことが重要です。

- ルールの中で、できることとできないことを明確にする。

- 1人に長大な時間を使うのではなく、限られた時間の中で広く市民と対応するため、効率的な対応を目指す。

- 発生後の対応だけでなく、予防策と再発防止策を徹底する。

公共機関は、その場は何とか乗り切ったとしても、その相手が同じ自治体内に住んでいる限り、同じようなクレームやカスハラが何度も繰り返し発生する可能性があります。そういった相手に対して、マニュアルを作成したり、複数名で対応したり、といった対策を講じることも重要ではありますが、それだけでは対処療法であり、根本解決になりません。そのため、予め、どういった行為がカスハラに該当するのかを分かりやすく伝えるなど、利用者に対する教育と、悪質なクレームやカスハラにはどのような対応をするか伝え牽制するなどの予防策、業務フローの見直しなども含めた再発防止策の徹底が重要です。

以下、具体的に見て行きましょう。

予防、発生時の対応、再発防止策の6つのポイント

基本的な考え方を踏まえて、実際に迷惑行為、クレーム、カスハラなどが発生した場合の対応について、ポイントを具体的に解説します。

予め、対応方針やガイドラインを明示する

窓口における基本方針、カスハラや不当要求の定義、それらが発生した場合の対応などを、『対応方針』や『ガイドライン』として明示します。通常、公共機関の窓口は様々な案内や掲示物が貼り出されており、情報量が多いので、その中で目立つように、内部向けの詳細なガイドラインから重要なポイントを抜粋し、目立つようにイラスト入りのポスターなどにするのも有効な方法です。

このようなガイドラインやポスターを明示することにより、「暴行」や「金銭要求」などの刑法に抵触する可能性がある行為だけでなく、長時間の居座りや特別扱い要求などの迷惑行為に対しても、毅然とした対応がしやすくなります。

【参考記事】

【カスハラ対策】基本方針・ガイドラインの作成方法を3ステップで具体的に解説

なお、ポスターの中には、カスハラの類型行為を抜粋し、「こういった行為があった場合は対応を中止し、警察に通報する場合があります」といったメッセージを強調している、排除の姿勢が強いものを見掛けることがあります。

確かに、これは有効な手段ではありますが、こういった姿勢が強調されたポスターをあまり目立つように貼っておくと、利用者に対し圧迫感を生みますし、正当なクレームまで委縮させてしまいます。そのため当社では、カスハラに対し毅然と対応することとともに、以下のような情報も記載することをお勧めしています。

- 市民の意見を重視していることと、実際の「市政や窓口対応へのご意見の提出方法(問い合わせフォームや住所など)」をポスターに明記しておく。

- 「広く市民の皆様にご利用いただくため」として、一人当たりの目安対応時間を記載しておく。

クレームが発生したら、ルールに沿ってできることとできないことを伝える

市役所など公共機関には、「市民の声に応えるのがお前らの役割だろう!」などという抽象的な主張に基づいて、市民生活に関わる様々なクレームが持ち込まれます。そのような中には、もちろん対応すべきこともありますが、そうでは無いことも少なくありません。

そうでは無い場合は、それを早期に理解頂けなければ、延々と理不尽な要求を受け続けることになるだけでなく、お断りしたらしたで「なんで今更言うんだ!?」などとハードクレームやカスハラにも発展しやすくなります。そのため、明らかに対応の範疇を逸脱する場合は、そのことを早目に伝えます。

ルールとともにその趣旨も簡潔に伝える

こちらにできることとできないことがあるように、相手にも相手なりの理由があります。そのため、その理由が正しいか否かは別として、単に「ルールなので対応できません」と言うだけでは、なかなか納得いただけないこともあります。

そのため、例えば以下の様に、ルールの背景や趣旨を簡潔に伝えると効果的です。

民間の会員証などで印鑑証明の発行を要求された場合

「民間の会員証や口頭確認で発行していたら、不正な発行を見逃してしまうことになりかねません。そのため、顔写真付きの公的な身分証のご提示により、完全ではないかもしれませんが一定の確認水準を維持していること、ご理解いただくようお願いいたします。」

市長への面会を要求された場合

「市長は、市政を優先するため、市民の方との個別面談はしておりません。皆様の大切なご意見ご要望については、各部署で伺ったうえで、責任を持って市長に報告しますので、ご理解賜わりますようお願いいたします。」

範囲を具体化・限定化し、その範囲で対応を打ち切る

真摯に対応し、必要な説明を十分にしてもなお理不尽な要求を繰り返され、それが業務にとって深刻な影響となっている場合は、対応の打ち切りを検討します。

ポイントは、必要十分な説明と、打ち切り範囲の限定化・具体化です。これがなければ、「公務員なのにその職務を放棄して、市民への対応を拒否した!」と更なるクレームになりかねません。そのため、上記のポイントを押さえて対応することで、「手続きに必要な対応は既に十分いたしました。」としたうえで、「ご納得いただけないとしても、これ以上の対応は致しかねます。もちろん、他のご用件でしたら改めてお話しを伺います」など、毅然とした対応が可能になります。

危険を感じたら躊躇なく警察を呼ぶのも一法

悪質なクレームやカスハラへの窓口対応において最大の注意点は、逆上した相手からの暴力を受けたり、それに反撃しようとしたりすることによる、更なるトラブルを避けることです。

公共機関の場合は、代替性の無い公共サービスを提供しており、税の徴収や各種福祉サービスなど生活と密接に関わることが多い上ためか、稲城市市庁舎の放火事件や金沢市役所での刺傷事件など、深刻なトラブルの事例が繰り返し報道され、行政対象暴力対応マニュアルが作成された自治体もあります。しかし、このようなマニュアルももちろん重要ではありますが、被害が発生してからでは取返しがつきません。そのため、深刻な危険や恐怖を感じたら、実際に暴力や脅迫などの実害が発生していなかったとしても、躊躇せず警察を呼んでしまうことも一法です。

ただし、警察を呼ぶと、こちらが全面的に被害者であったとしても、事情聴衆などで何時間も取られることになります。効率的な運用のためには、やはり、ガイドラインに沿った適切な対応マニュアルを作成するとともに、それに沿って実際に対応できるように、実戦を想定した研修を行いながら、一定の案件については警察を頼ることをお勧めします。

【参考記事】

使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説

繰り返しの悪質クレーム・カスハラに備える

公共機関の場合、警察に通報したらそれで悪質なクレームやカスハラがクローズできるとは限りません。

はっきりとした暴力が目の前で行われた場合などは別ですが、そうでなければ警察に通報をしても、すぐに逮捕したり検察に送致してくれる訳ではありません。筆者の知る例では、WEBサイトへの攻撃や担当者の人格を否定するメールを100通以上送ったクレーマーが、検察で不起訴となったことで「自分は正しい!」「逮捕はされない」と勘違いしてしまい、嵩にかかって更にクレームを繰り返したうえ、警察の操作協力に要した時間の利益保証をしろと裁判を起こしたケースもあります。

上記のように裁判まで行くケースが多い訳ではないですが、しかし、警察を呼んでも逮捕されずに帰されたり、不起訴で終わったりした場合、「自分は無罪だ」と誤解し、謝罪や損害賠償請求を求める例はあります。そのような場合に適切に対応できないと、同じようなクレームやカスハラに繰り返し対応することになったり、不必要な謝罪や譲歩をすることになったりもしかねません。

そのため、警察を呼んで尚クレームやカスハラを繰り返して来るような場合に対し、明確な対応方針を決めると共に、現場でのカウンタートークなど具体的なツールを共有しておくと良いです。

クレームやカスハラの対応において気を付けなければいけないことは、拒絶することが目的にならないようにすることです。実際、悪質なクレームやカスハラへの拒絶を全面的に押し出し過ぎると、そうではない大多数の利用者にとっても圧迫的で息苦しくなり、満足度を低下させることになりかねず、本来重視すべき改善に改善要望や正当なクレームまで牽制することになります(公共機関だけでなく民間の場合も同様ですが)

そのため、顧客対応全体としての基本方針をガイドラインにまとめ、具体に基づいたマニュアル作成や実戦的なトレーニングにより、適切な予防と、発生時の効果的な対応を組織全体としてできるようにしておくことが重要です。また、その際には必ず外部の専門家に参加してもらい、客観的な視点からチェックしてもらうことを強くお勧めします。

上記のような対策についてご相談を希望の場合は、下記からお気軽にご連絡ください。

具体例:医療機関窓口でのクレーム・カスハラへの対応イメージ

例えば、医療機関受診時のマスク着用依頼がクレーム化した場合を、前述のポイントに当てはめると、以下のような対応イメージとなります。

(予め、対応方針やガイドラインを明示する)

- 患者様:「この前のニュースで見たけど、コロナ対策のマスクって、もう「個人の判断が基本」になったんでしょ? なのになんでマスク付けなきゃいけないの? お化粧取れるから嫌なんですけど」

- 対応者:はい、ニュースでは分かりにくかったかもしれませんが、あちらのポスターにあるように、厚労省は現在でも、医療機関受診時にはマスク着用が求めています。そのため、当院でも厚労省の周知に沿って、マスク着用をお願いいしております。

(クレームが発生したら、ルールに沿ってできることとできないことを伝える)

- 患者様:「そんなこと言われても、こっちは知らなかったからマスク無いし、お化粧が取れちゃうのは困るわよ。私、今本当に吐き気が出て苦しくて、こういうやり取り自体すごく苦痛なの。今度からマスクするから、今日は許してよ」

- 対応者:マスクは、初診の患者様には無料でお渡ししております。ただ、当院は厚労省の方針に沿って対応しておりますので、おひとり様だけ特別扱いでマスク非着用とすることは致しかねます。

(ルールとともにその趣旨も簡潔に伝える)

- 対応者:そちらさまのご事情も分かりますが、マスクをしない方がいらっしゃると、他の患者さんがご心配されますので、その点、ご理解を賜われないでしょうか。

(範囲を具体化・限定化し、その範囲で対応を打ち切る)

- 患者様:「私、このあと人に会うから、お化粧が取れちゃうのは困ります。本当に苦しいのに、そんなに杓子定規に断るなんて、ちょっとひどく無い? 院長呼んでよ!」

- 対応者:当院は厚生労働省の方針に沿って対応しておりますので、どうしてもご理解いただけないなら、この場でこれ以上の対応はいたしかねます。ただ、治療そのものをお断りしている訳ではなく、マスク着用をご理解いただければいつでも診察はいたしますので、ご着用いただけるようならぜひお越しください

よくあるクレームへのカウンタートーク

役所・自治体・公共機関などにおけるクレームやカスハラは、税金で運営している以上、「ルールに沿った公平な対応」が原則であり、声の大きな相手だからといって、一人だけそのルールから逸脱を認めることができないと丁寧に説明していくことが重要です。

しかし、そのような対応をしていると、中には「ルールそのものがおかしい」などと更に文句を言って来る相手もいます。しかし、そのような文句もある程度パターンは決まっているかと思いますので、以下の様な対応をお勧めします。

「ルールそのものがおかしい」と言われたら

前提から引っくり返すようなクレームをつけられた場合は、「様々な意見があるとは思いますが、私どももルールの範囲で最大限対応しております。不十分な点もあるかと思いますが、ご容赦いただくようお願いいたします。」など、理念的に回答するのが有効です。

「ルールを守るためなら、人が死んでも良いのか?」と言われたら

このような極端な主張をされた場合も、「そのような状況にならないように、私どももしっかりと対応して参ります」など、理念的に対応するのが有効です。

なお、それに対し「しっかりと対応って、具体的に何をするのか言ってみろ!」などと追及されたことがありますが、具体的な業務の進め方まで細かく説明する必要はありません。「詳細はこれから検討となりますが、今回のご指摘を踏まえて注意喚起するように上司に伝えます」など、組織として共有する旨を伝えれば十分です。

自らの法的権利やその侵害を主張されたら

マスクの例で言えば、「マスクを着用しないことは憲法の自由権で補償されるはず」と主張したり、着用を要請することに対して「義務が無いことを強要するのは、刑法223条の強要罪だぞ!」などと主張したりするようなケースです。

このような主張に対し、職員一人ひとりがその場で即、法律的に適切かつ相手を刺激しないような回答をすることは困難です。そのため、法律論を大上段から振りかざされた場合には、「そういった権利が大切なことは承知しておりますので、私どもも十分に配慮をして対応しております」と一定の理解を示しつつお断りし、それでも相手が拘泥する場合は、「申し訳ありませんが、窓口で回答できる内容ではないので、広報部あてに文書で問い合合わせをお願いします」など回答しましょう。

実力行使(自力救済)を示唆された場合

例えば、「ぶっ殺すぞ」や「●●をしなけりゃただじゃおかないぞ」など、暴力やそれに類する行為を示唆することが当てはまります。このような場合は、「私を脅すのですか?」とストレートに確認し「そんなつもりじゃない」など言い訳をして来る場合には、「分かりました。ただ、そのような言動をされるとこちらも怖いので、次回は警察に通報させていただきます」など、毅然とした態度で牽制すると良いです。

また、市役所などの公共機関の場合は、例えば「あそこの会社に対して▲▲を撤去させろ」などと要求し、応じられないと答えると、「なら仕方ない。役所がすぐに動かないなら自分で撤去したうえで、その費用を請求することになるが良いか?」などといった形で実力行使を示唆して来る場合もあります。このような場合に毅然とした態度を示さないと、反対当事者からもクレームを受ける可能性があるので、「深刻なトラブルになる可能性あるので絶対にお控え下さい。万が一強行される場合は、我々としても強く対応します」など、明確に牽制しましょう。

なお、いずれの場合も、切迫した危険を感じるなら、そのような牽制をスキップして速やかに警察に相談しましょう。

有力者を通じて圧力をかけて来る場合

例えば、役所のOB/OG、商工会の役員、市議会議員、活動目的不明な団体の理事などを同席させ、要望通り対応すべきであり拒絶は不当であると強く主張したり、要望通り対応しなければ機関紙や一般質問などで問題提起したりする場合です。

頑張って拒絶して大事になるとますます大変だからと、つい受け入れてしまいたくなりますが、そのような不当な圧力により、本来受け入れるべきではない要求を受け入れてしまうことは絶対に避けるべきです。「我々窓口では、ルールに沿った対応しかできませんので、ご容赦ください」と繰り返し伝え、それでも納得いただけない場合は、「適切な手続きを経たご意見・ご要望はぜひ検討させていただきますが、その手続きを経ないでルールを逸脱した対応はいたしかねます」などと突き放しましょう。

まとめ

役所、行政、公共機関でのクレーム・カスハラ対応は、下記のような特徴があるため、慎重に対応しなければ、対応が数か月以上もの長期間に及んだり、何度も同じようなクレーム・カスハラが繰り返されたり、といったことになったりします。

- 競合の無い行政サービスを提供しているため、民間企業と違って「うちが嫌なら他に行けば良い」が通用せず、お客様を選ぶことができない。

- 「全体への奉仕者」と思われることで、要求の範囲が極めて広くなりがち。

- 税金で運営しているため、民間企業と違って「既に料金分のサービスは提供しているので終了します」とはできず、長期化・繰り返しになりがち。

また、そのような長期化や繰り返しを避けるため、排除色の強いポスターを貼り出したりすることは、牽制としては有効ですが、そうではない来庁者まにまで圧迫的な印象を与え、正当なクレームまで委縮させてしまうことになりかねません。

上記の様な事態を避けるためには、実態を踏まえたガイドラインを作成し、その中で利用者の満足度と悪質なクレームやカスハラへの対応を両立して行くとともに、具体的なマニュアルや実戦を想定したトレーニングにより、いざ発生したときに迷いなく動けるように仕組み作りを徹底することが重要です。

上記のような仕組み作りについて、専門家に相談しながら進めたい方は、ぜひ、下記からお気軽にご連絡いただければ幸いです。